2017年10月18日上午,中國(guó)共產黨第十九次(cì)全國代表(biǎo)大會在北京隆重開幕。在報告中,習近平總書記提到(dào)“著(zhe)力解決突(tū)出環(huán)境問題。堅持全民共治、源頭防治,持續實施大氣汙染防(fáng)治行動,打(dǎ)贏藍天保衛戰(zhàn)。加快水汙(wū)染防治,實施流域環境和近岸海域綜合治理。強化(huà)土壤汙染管(guǎn)控和修複,加強農業麵源汙染防治,開展農村人居環境整治行動。加強固體廢棄物和垃圾(jī)處置……”,作為場地修複從業(yè)多年的環保企業,在聽了十九大報告後,博世華(huá)人(rén)的內心都無(wú)比(bǐ)激動。環保,尤其是土(tǔ)壤汙染治理,在十九大報告被提出,體現了土壤(rǎng)修複行業得到了空前(qián)的重視。一直關注土壤政策(cè),得以細細梳理,記(jì)錄土(tǔ)壤修複(fù)產業發展的點(diǎn)點滴滴。

2015年中共中央、國務(wù)院《關於加快(kuài)推進生態文明建設的意見》要(yào)求強化工業汙染場地(dì)治理,開展土壤汙染治理與修(xiū)複試點,到2020 年土壤環境質量總體保持穩定,環境風險得到有(yǒu)效控製。2016 年5 月(yuè),國務院印(yìn)發《土壤汙(wū)染(rǎn)防治(zhì)行動計劃》,要求加大土壤汙染防治科技研發力度,遏製土壤汙染趨勢,改善土壤環境質量(liàng)。

《計劃(huá)》的頒布促進了我國土壤修複市場的進一步發(fā)展,預計到2020年我國土壤修複市場規模將超過5000億元(yuán)。2017年(nián)6月(yuè),全國人大環境與資(zī)源保護委員會向第十二屆全國人大常委會第二十八次會議提請審議(yì)《中華人民(mín)共和國土壤(rǎng)汙染防治法(草(cǎo)案)》。草案規定,國家建立土壤汙染(rǎn)防(fáng)治基金製度,設立中央(yāng)和省級土壤汙染防治基(jī)金(jīn),主要用於農用(yòng)地土壤汙染治理和土壤汙染責任人或者土(tǔ)地使用權(quán)人無法認定或(huò)者消(xiāo)亡的(de)土壤汙染治理以(yǐ)及政府規(guī)定的其他事項(xiàng)。

同此背景下,科技部聯合國土資源部、環保部、農業部、中科院製定《落(luò)實土壤汙染防治科技支撐工作(zuò)方案》,旨在落實《土壤汙染防治行動計劃》。《工作方案》主要分類為:土壤汙(wū)染形成機製研究、土壤汙染監測與風險評估技術研究、土壤汙染治(zhì)理修複技術研究、汙染土壤治理係統(tǒng)性技術方案與示範、土壤汙(wū)染防治科技創新能力建設、推動土(tǔ)壤汙染治理科技成果轉化(huà)。

同(tóng)時,《工作方案》提出4項政策支撐和機製保障(zhàng)措施:①是把環境保護作為重點科研任務納入《國家“十三五”科技創新規劃》,協同推進土壤汙染防治研究與示範;②是實施“土壤汙染防治研究”和“廢物資源化”等重點專項,加大對土壤汙染防治的科技投入;③是開設國家科技計劃報告製度“土壤汙染防治科技支撐專題服務”,及時回應社會關切的土壤汙染科學問題;④是支持多邊和雙邊土壤汙染(rǎn)防治國際(jì)科技合作,加(jiā)強先進科學技術和管理經驗交流(liú)與合作。

土壤修複走過十多年,技術有了長足進步,但仍有很大不足;修複(fù)設備多種(zhǒng)多樣(yàng),但專業(yè)性仍存欠缺,未(wèi)來場地(dì)土壤汙染防(fáng)治(zhì)技術(shù)已經從單一修複技術發展到多(duō)技術聯合的修複技術、綜合(hé)集成的(de)工程修複技術。為此,“土壤汙(wū)染防(fáng)治(zhì)”重點專(zhuān)項將在技術層麵進(jìn)行(háng)基礎理論(lùn)研究,設備方麵進行創新(xīn)研發與製造,修複工程進(jìn)行集(jí)成示範,培育土壤修複技術產業。

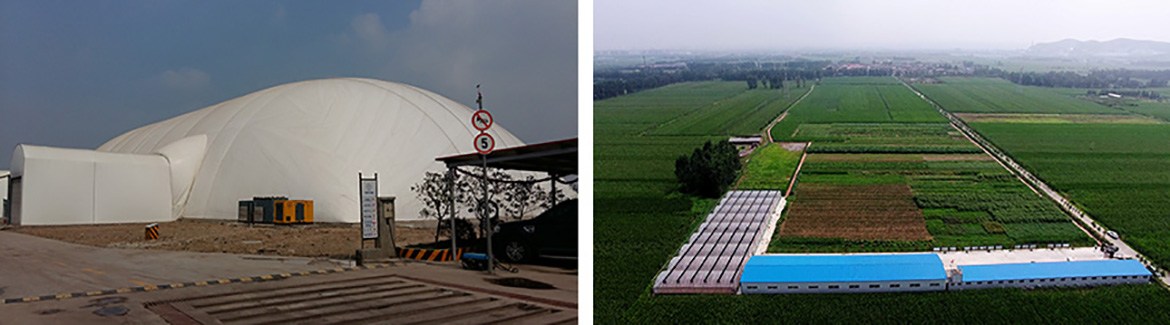

博世華(huá)環保作為場地修複行業的領頭(tóu)兵,過去幾年承接了多項土壤修複工程項目,啃下一個又一個硬骨頭。企業重視技術積累(lèi),加(jiā)強技術研發,積累了二十多項修複相(xiàng)關(guān)專利(lì),完成(chéng)了(le)獨立產(chǎn)權的應用於不同汙染(rǎn)類型場(chǎng)地的修複設備製造,在實戰中積累了豐富的經驗(yàn)。

十九大揭開新的篇章,站在曆史高點上,博世華環保(bǎo)將始終秉承“博世界之精華,一切為了(le)潔靜(jìng)的生(shēng)存環境”之理念(niàn),發(fā)揮強大的團隊優勢,堅持變(biàn)革創新,技術創新,科技創新,設備創新,打造精品工程,不斷實現公司的創新和發展,履行新時代環保企(qǐ)業的(de)社會責任,在修複領域深(shēn)耕,深化積累,加強對外(wài)技術交流,為建設美麗中國貢獻更大(dà)力量。